レッグ・ペルテス病は大腿骨頭(太ももの骨と股関節を繋いでいる部分)へ栄養を送っている血管の血流障害により、大腿骨頭が壊死してしまう病気です。別名、無菌性大腿骨頭壊死症ともいいます。トイ・プードルやヨークシャ-・テリアなどの小型犬が好発犬種で、1歳までの成長期に発生しやすいです。血流障害が起こる原因は分かっていませんが、遺伝的要因や性ホルモンの早期活性が関与していると考えられています。

症状

レッグ・ペルテス病は、痛みや歩きにくさによる子犬の歩行異常が特徴です。

後ろ足を着かないor着きたがらない、けんけんのような歩き方をするといった主訴が多いですが、他にも

🐾股関節を触ると嫌がる、痛がる、怒る

🐾後ろ足の太さが左右で違う(患肢の筋肉が痩せ細るため)

🐾活動性が落ちる、座っている時間や寝ている時間が長くなる

などの症状がみられます。

診断

触診やレントゲン撮影により診断します。レッグ・ペルテス病は足を後ろへ引っ張ると痛がることが多い(後方進展痛)ため、この痛みの有無や、筋肉量の左右差、股関節を触ったときの痛み方を診ます。

しかしこれらの所見は膝蓋骨脱臼や股関節形成不全など他の疾患でも見られるため、レントゲンで大腿骨頭やその周囲部の変形を確認することが重要です。

治療

初期で症状が軽度の場合は痛み止めでのコントロールが可能です。しかし多くの場合症状が進行し、痛みで足を着けられなくなったり、大腿骨頭が骨折してしまったりします。そのため治療には外科手術(大腿骨頭切除術)が選択されます。骨を切り取って問題ないのかと驚かれる飼い主様がほとんどですが、大腿骨頭がなくなっても周辺組織が代わりに機能し、関節と似たような役割を果たしてくれます。

症例

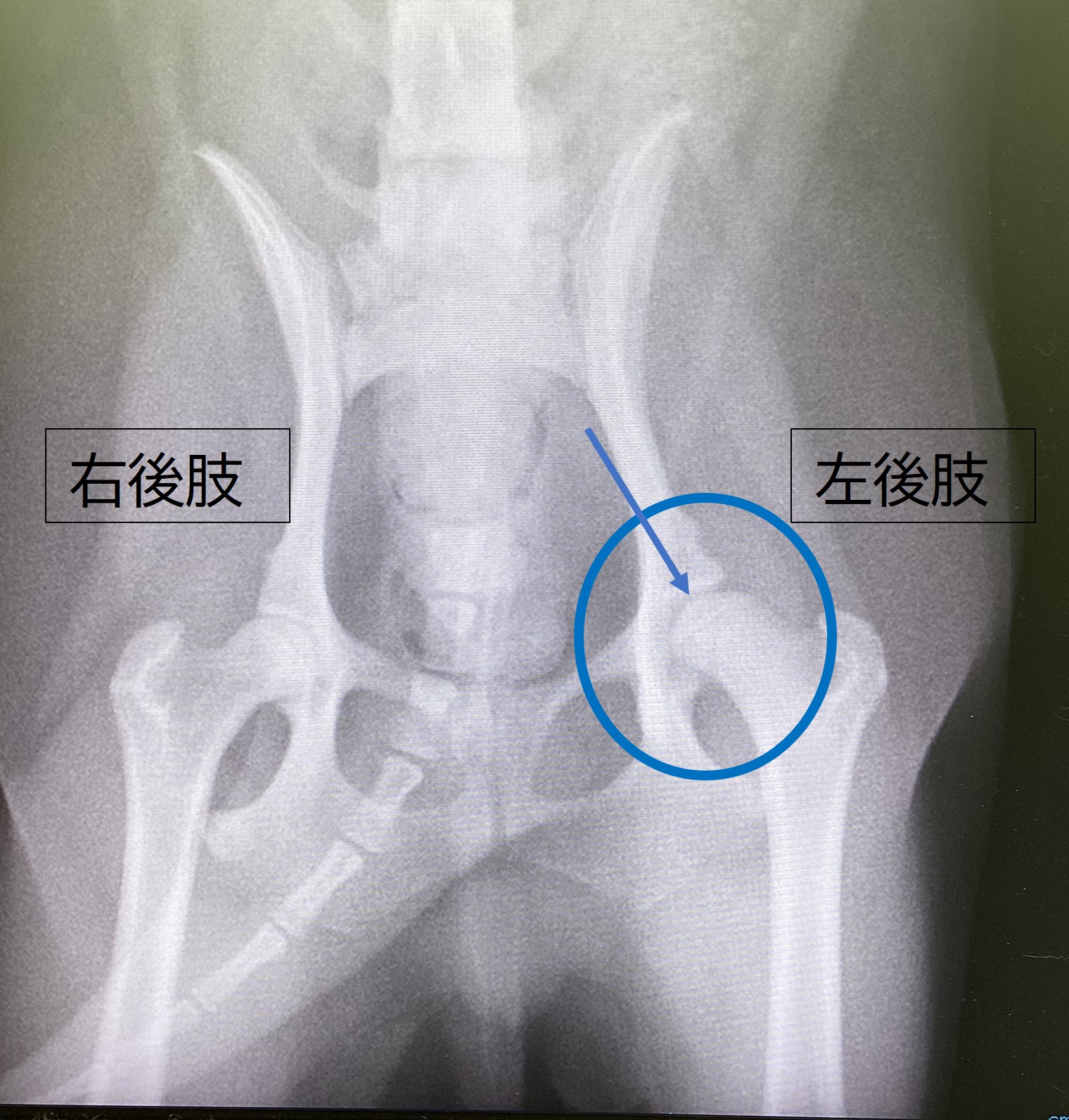

11ヶ月齢、トイ・プードルの男の子が、ときどき左後ろ足を上げるという主訴で来院されました。

足の太さの左右差や触診での痛み方はあまり強くありませんでしたが、痛みが以前から続いているとのことだったためレントゲンを撮りました。

正常な右後肢の大腿骨頭はツルッと丸いのに比べ、左後肢ではカクカクとして変形しています。(青丸部分)

また変形に伴い、関節部分に隙間も開いています。(青矢印部分)

さらに、左後肢の大腿骨頸部(青矢印)は右と比べて太くなり、より白い写り方をしていることが分かります。

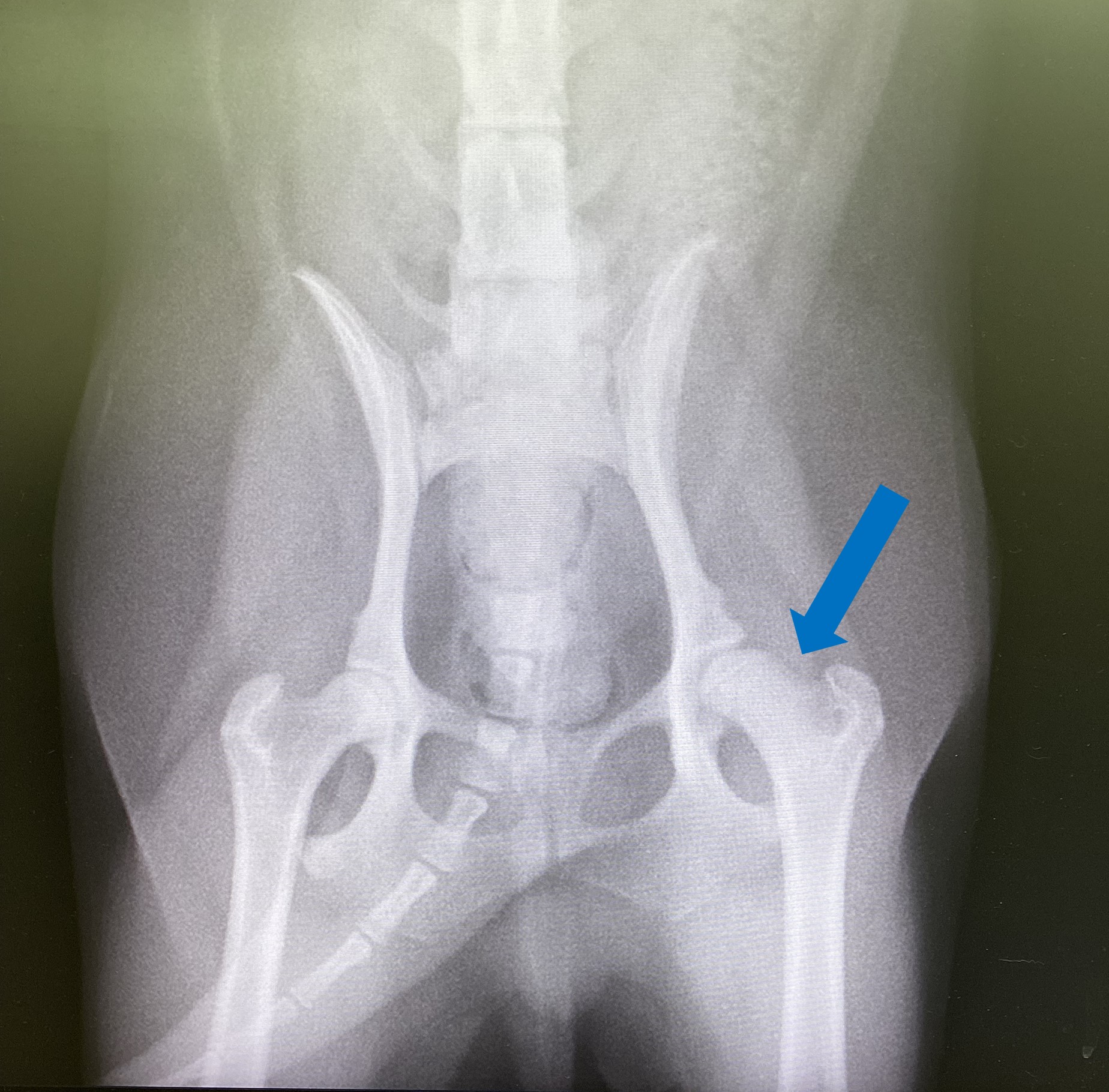

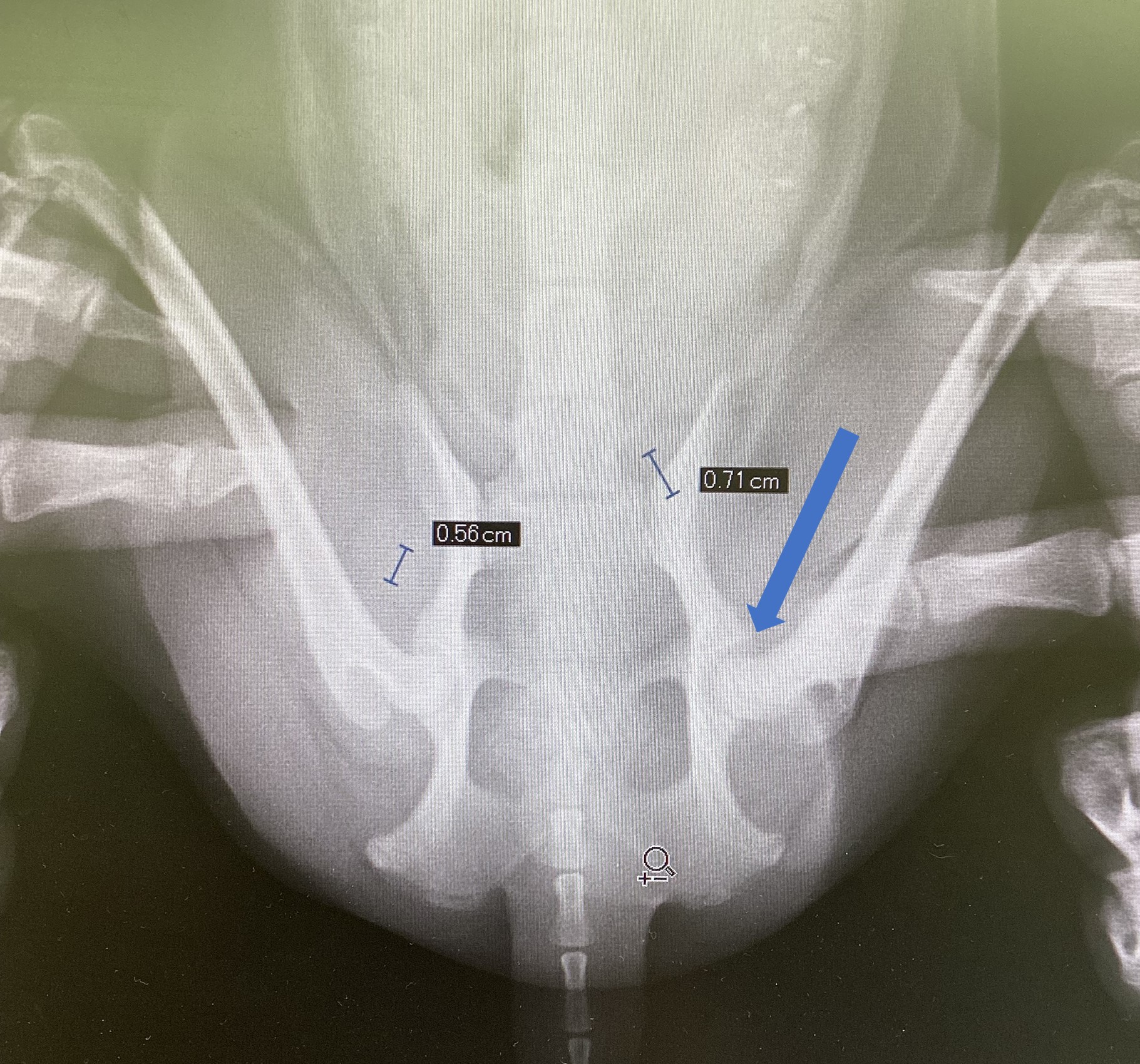

これらの所見からレッグ・ペルテス病が疑われるため、より股関節部を評価しやすいフロッグ・レッグ・ビューでの撮影を行いました。

少し画像が荒いですが、やはり関節の隙間が大きく開いており(青矢印部分)、大腿骨頭の明らかな変形が確認できました。これによりレッグ・ペルテス病と診断し、飼い主様と治療方法について相談した結果、手術により大腿骨頭を切除することになりました。

※以下、手術写真があります。

大腿骨頭切除術

皮膚を切開し、大腿骨頭にアプローチしていきます。

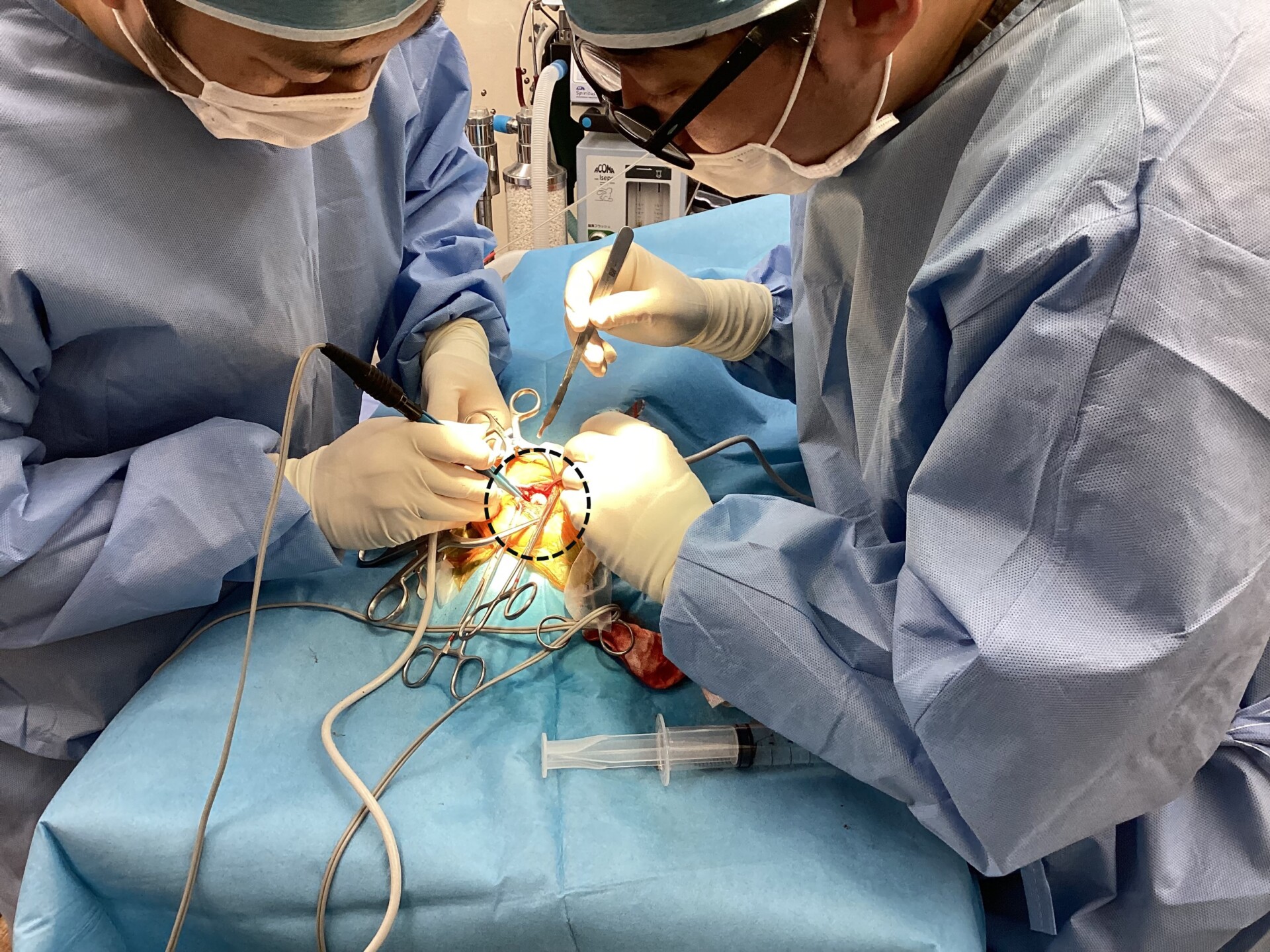

筋肉を慎重に切開していくと大腿骨頭にたどり着きます。(黒丸部分)

露出した大腿骨頭をサージカルブレードを用いて切除します。

綺麗に取り除くことができました。

あとは切開部を縫合して終了です。

術後の経過

傷口の化膿もなく、順調に回復し退院しました。

大腿骨頭切除術の主な目的は、完璧に歩けるようにすることではなく、壊死による痛みを取り除くことにあります。そのため手術をしても100%の機能改善が見込まれるわけではありません。しかし生涯続いてしまう痛みや、病状の進行から解放されることができます。また術後の患肢機能の回復には地道なリハビリが必要不可欠です👀‼️リハビリにより周辺筋肉の線維化(固くなること)を防ぎ、関節の可動域を広げていくことがとても大切です。また肥満は足への負担になるため、適切な体重管理を合わせて行う必要があります。

今回の患者様も、週に1度の通院でのリハビリと、自宅でのリハビリを併用し、徐々に後ろ足を着けるように練習している最中です💪手術直後と比べて、だいぶ後ろ足を使えるようになってきています😊✨

まとめ

今回はレッグ・ペルテス病による大腿骨頭切除術の症例をご紹介しました。

本疾患は進行により正常な歩行ができなくなるだけでなく、慢性的な痛みにより動物のQOLを著しく下げてしまいます。「子犬なのに骨を切る手術なんてかわいそう・・・」と感じられる方もいらっしゃいますが、手術をしないとずっと足の痛みに悩まされてしまいます😥

術後に患肢を使った歩行が可能となるまでは時間がかかります。また程度に差はありますが跛行が残ってしまうこともあります。しかし壊死部を取り切れていれば、毎日の痛みから解放されることができます🍀

若齢の小型犬で歩き方がおかしかったり、後ろ足を触られるのを嫌がったりする場合はレッグ・ペルテス病の可能性がないか、一度診察して確認しておきましょう👌✨