春らしい暖かさとなり、咲き誇る桜が美しい季節ですね😊

人も動物も気持ちよく過ごすことのできる時期ですが、一方で嘔吐や下痢などの症状もちらほら散見されています😥

今回は嘔吐や食欲不振が続くときに気をつけたい、膵炎についてお話ししたいと思います。

是非ご一読のうえ、大切なペットたちの健康管理に役立ててみてください🍀

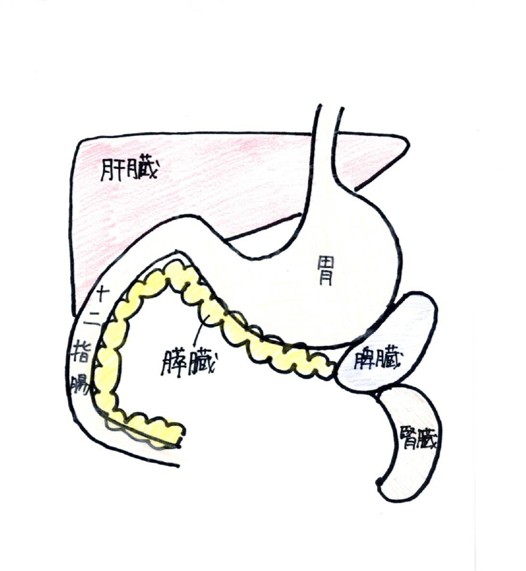

膵臓とは?~場所と働き~

膵臓は胃から十二指腸にかけて沿うように位置しています。また肝臓や脾臓、横行結腸などとも接しており、非常に多くの臓器と近接し合う場所にあります。

膵臓の働きは、大きく分けて消化酵素の分泌と、血糖値の調節です。

消化酵素にはトリプシン、膵アミラーゼ、膵リパーゼなどがあり、体内の蛋白質や炭水化物、脂肪を消化する手助けをしています。

血糖値の調節ではインスリンを分泌し、血中の糖分(グルコース)を細胞内に取り込む役割を担っています。

(※インスリンについてはこちらもご参照くださいhttps://www.yotsuba-ac.com/1137/)

膵炎の原因・好発種

膵炎のリスク因子はたくさんあり、特定できないこともしばしばです。しかし一般的に低蛋白/高脂肪な食事や肥満は膵炎を引き起こしやすいと言われています。またイングリッシュコッカースパニエルやキャバリアが好発犬種として報告されていますが、他の犬種でも頻繁に見られます。

猫では好発種の報告はほとんどなく、炎症性腸疾患や胆管炎・肝炎に続発して発症することが多いです。前述のように膵臓は腸や肝臓と接しているため、どこか1カ所が炎症を起こすと、周囲の臓器に波及しやすい構造になっています。これを猫の三臓器炎といいます。

膵炎の症状

膵炎でみられる代表的な症状は、

🐾頻回な嘔吐

🐾下痢

🐾食欲不振、元気消失

🐾腹部痛

など、非特異的症状(他の病気でも見られる症状)ばかりです。

そのため何度も吐く=膵炎!と決めつけるわけにはいかず、全身状態や血液検査結果、画像診断(エコーなど)を行い総合的に判断する必要があります。

また犬では膵炎による腹部痛でみられる有名な姿勢に「祈りのポーズ」というものがあります。

頭を下げ、前肢を前に伸ばし、お尻を突き出している姿勢です。

普通の伸びと見分けるのが少し難しいですが、元気食欲の低下などと合わせてこのポーズが見られたら

腹痛の可能性を考えましょう🤔

治療法

膵炎の治療は主に点滴・消炎・痛みや吐き気の管理がメインになります。

それぞれ解説しますね👀

【点滴】

嘔吐や下痢による脱水、電解質(ナトリウムやカリウムなどのミネラル分)の異常を補正します。

【消炎】

少し前まではステロイドを使用した消炎治療がメインでしたが、近年ではブレンダやパノクエルといった膵炎治療薬が開発されています。ステロイドよりも副作用の心配が少なく治療を行えるメリットがあります。

【痛みや吐き気の管理】

吐き気止めや鎮痛薬を用いて症状をおさえてあげます。苦痛を取り除くことも大切な治療です。

気をつけたい合併症

膵炎の嫌なところは、強い腹痛や繰り返す嘔吐による衰弱だけでなく、様々な合併症を引き起こすことです

😥💦合併症の例をご紹介します。

🐶犬の合併症

●糖尿病

膵炎が慢性化し、インスリン分泌能力がなくなると糖尿病を引き起こします。

●急性腎不全

嘔吐による重度の脱水などにより腎不全を引き起こすことがあります。

●肝外胆管閉塞

膵臓が炎症により腫れると、近くにある胆管が物理的に圧迫され閉塞を起こすことがあります。

😺猫の合併症

●胆管炎(三臓器炎)

前述のとおり、膵臓は様々な臓器が近くにあります。

そのため炎症が付近に波及することで、胆管炎や肝炎、腸炎へと発展してしまいます。

●肝リピドーシス

食欲不振により絶食状態が続くと、猫ちゃんは脂肪をエネルギーとして使おうとします。その過程で大量の脂肪が肝臓に蓄積してしまい、肝リピドーシスと呼ばれる状態になります。

これらの合併症はいずれも迅速な治療を行わないと命に関わる疾患です⚠️⚠️

膵炎が重症化し、合併症を起こす前に適切な治療を早期に開始することがとても大切です😥

まとめ

今回は犬と猫の膵炎についてお話させていただきました。

好発犬種などの報告はあるものの、年齢・種類に関係なく発症しやすい病気の1つです。

嘔吐や食欲不振が続いたり、下痢が続いたりしているときは、あまり様子を見ずにできるだけ早く動物病院を受診するようにしましょう🍀

また、定期的な健康診断を起こない、全身状態をよく把握しておくことも日頃の健康管理にとても役立ちます✨

ワンちゃんの場合はフィラリア検査と一緒に健康診断を行えるプランもご用意しているので、ぜひご活用ください😊💕(詳しくはこちらhttps://www.yotsuba-ac.com/news/1148/)